«Abusi e violenze nel mondo di Heidi»

Il podcast "Sennentuntschi" porta a galla i lati oscuri della vita alpestre. L'autrice Simona Sala: «Un grande tabù».

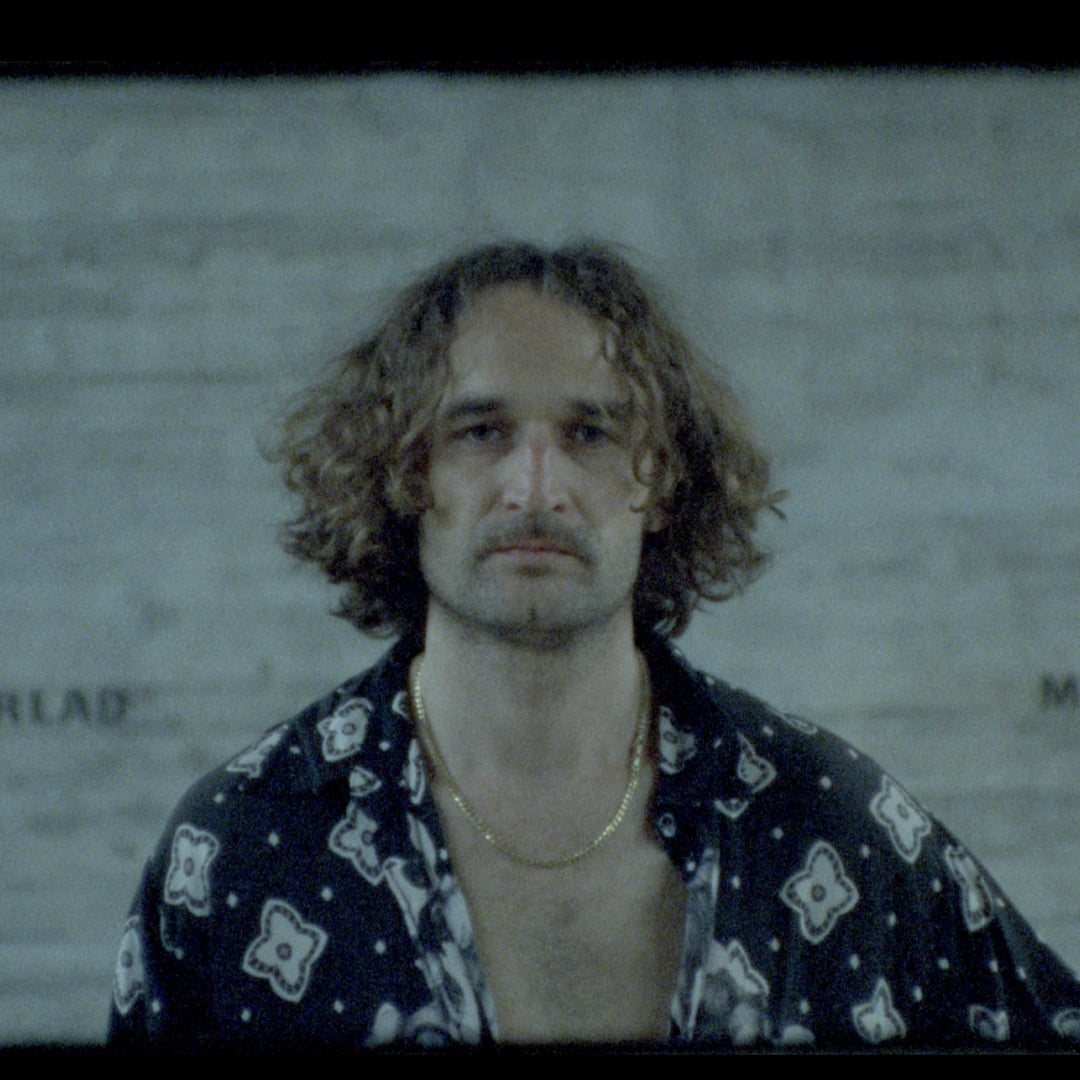

LUGANO - Una bambola di pezza costruita da alcuni contadini, usata per sfogare le proprie pulsioni sessuali, un giorno si ribella uccidendo i propri creatori. Lei è la "Sennentuntschi", figura leggendaria dell'economia rurale elvetica. E recentemente è stata rispolverata da un podcast realizzato dalla giornalista Simona Sala e dal regista Olmo Cerri.

Simona Sala, la "Sennentunschi" mostra il lato oscuro delle Alpi svizzere.

«È così. Forse scuote chi è abituato all'idillio di Heidi. Il nostro podcast però non è contro il duro lavoro di montagna, che apprezziamo e di cui conosciamo le fatiche. Forse ci vorrebbero più sostegno e più rispetto per chi, ancora oggi, fa una vita grama».

Vita grama, d'accordo. Ma nel vostro podcast parlate di abusi sessuali, di violenze.

«Secoli fa era così. La solitudine e l'isolamento sugli alpeggi portavano in alcuni casi a queste situazioni, con abusi su ragazzini e atti violenti di altro genere, come la zoofilia. È crudo, ma fa parte della storia alpestre. Per questo fino al '900 si evitava di mandare all'alpe bambine, ragazze e donne: perché si sapeva cosa poteva accadere lassù».

Un tema per certi versi attuale.

«In alcuni contesti la donna è ancora un fantoccio come la "Sennentuntschi". Ci sono Paesi in cui esistono ancora i matrimoni combinati e in cui la donna non gode di molti diritti».

E in Svizzera?

«Abbiamo un codice penale antiquato in materia di certi reati. Ad esempio, non abbiamo il reato di stalking. Tante donne sono vittime di questi problemi, e non riconoscerli è una forma di violenza».

La "Sennentunschi", la bambola dei pastori, fa parte del patrimonio culturale alpino. Eppure, la sua rappresentazione artistica ha fatto scandalo.

«Noi svizzeri siamo abituati a nascondere le cose sconvenienti. Negli anni 80 la "Sennentuntschi" approdò in televisione e venne demolita dalle critiche. Ci si chiedeva perché pagare il canone per vedere porcherie simili. Considerate che all'epoca era da soli dieci anni che le donne potevano votare in Svizzera. Dietro a questo moralismo c'era dunque anche una visione patriarcale della società».

Il podcast non ha sponsor. È un caso?

«Ce ne siamo occupati esclusivamente noi, poiché questo ci ha garantito la più completa libertà di scelta. Il tema è delicato, e ci sono aspetti del podcast che vanno a smuovere qualcosa di atavico, di nascosto tra le pieghe del tempo. In un certo senso abbiamo affrontato dei tabù».

Le molte vittime delle violenze avvenute sulle Alpi non hanno mai ottenuto giustizia. Come si può fare pace con un passato del genere?

«Un tempo non si denunciava. Era qualcosa di inconsueto. Io non giustifico le violenze, ma ora che ho cercato di conoscere i diversi aspetti della vita sull’alpeggio, dal profilo umano comprendo meglio le origini di certi fenomeni. L’oppressione, anche religiosa, gli inverni rigidi, la durezza dell’esistenza, la solitudine forzata, l’ignoranza... Tutto questo poteva portare a una deriva. Il lato bestiale dell’essere umano poteva avere il sopravvento. È una storia scomoda. Ma è pur sempre storia».