L'uomo inquina anche lo spazio

L’aumento dei detriti spaziali minaccia la sicurezza in orbita e sulla Terra.

Lo scorso 30 dicembre, un cerchio metallico pesante una mezza tonnellata si è schiantato vicino al villaggio di Mukuku, a sudovest di Nairobi. L'oggetto incandescente proveniva dallo Spazio, ma aveva un'origine più umana che aliena. L'Agenzia spaziale del Kenya, infatti, ha dichiarato che era un anello di separazione di un veicolo spaziale, affermando, come riportato da La Repubblica, «che si sia trattato di un caso isolato dato che questi oggetti sono progettati per bruciare al rientro nell'atmosfera».

Rimane il fatto che nel marzo del 2024, un oggetto del peso di due chilogrammi proveniente dalla Stazione Spaziale Internazionale ha sfondato il tetto di una casa in Florida, mentre nel 2022 il razzo spaziale cinese Lunga Marcia 5B è rientrato nell'atmosfera terrestre inabissandosi nelle acque del Mare di Sulu, tra la Malesia e le Filippine.

Nell'agosto del 2023, invece, un intenso fascio di luce è stato avvistato, per quasi un minuto, nei cieli di Melbourne in Australia e, secondo l'Agenzia Spaziale Australiana, era provocato dai resti infuocati del razzo russo Soyuz-2 rientrante nell'atmosfera terrestre.

Imago

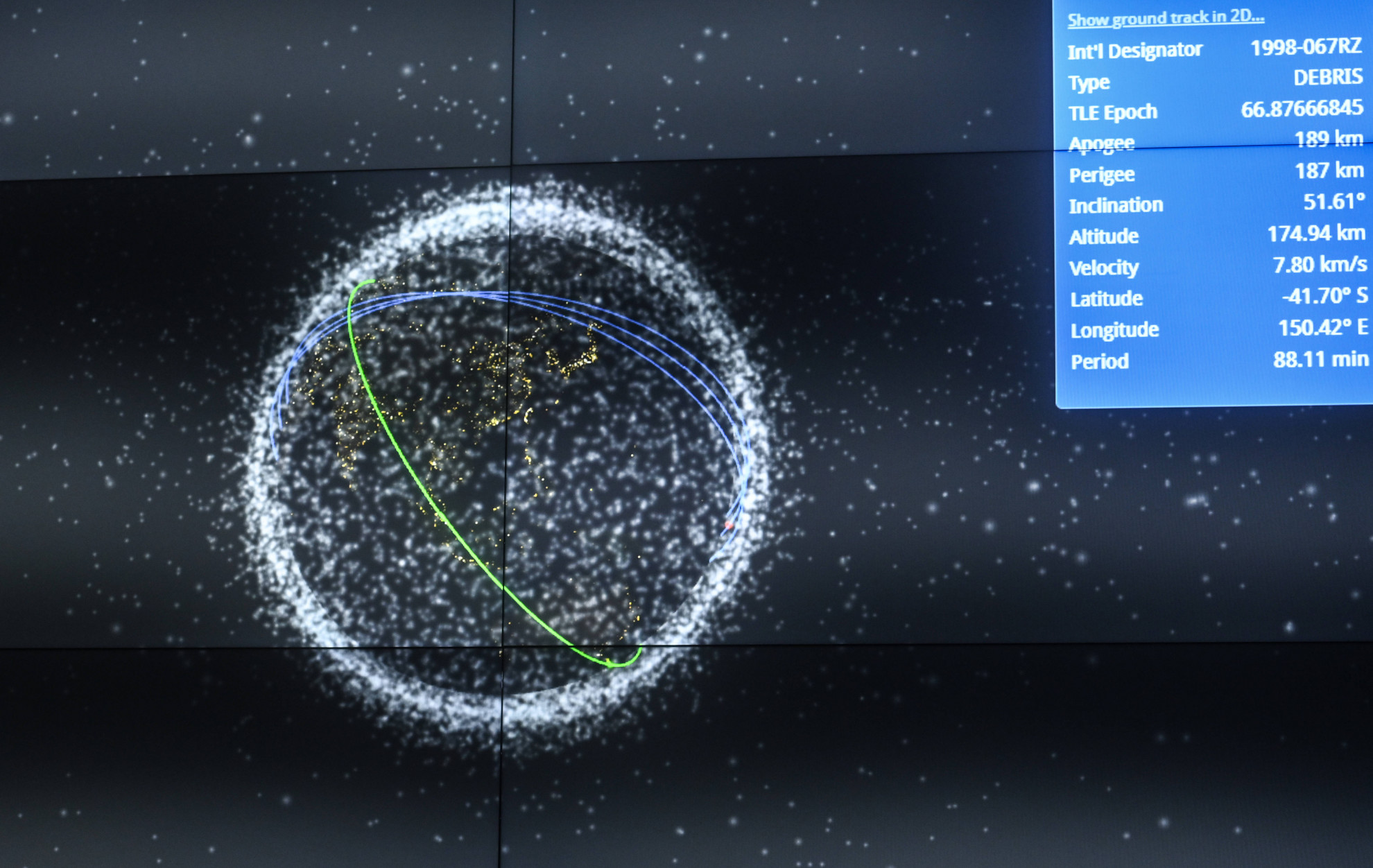

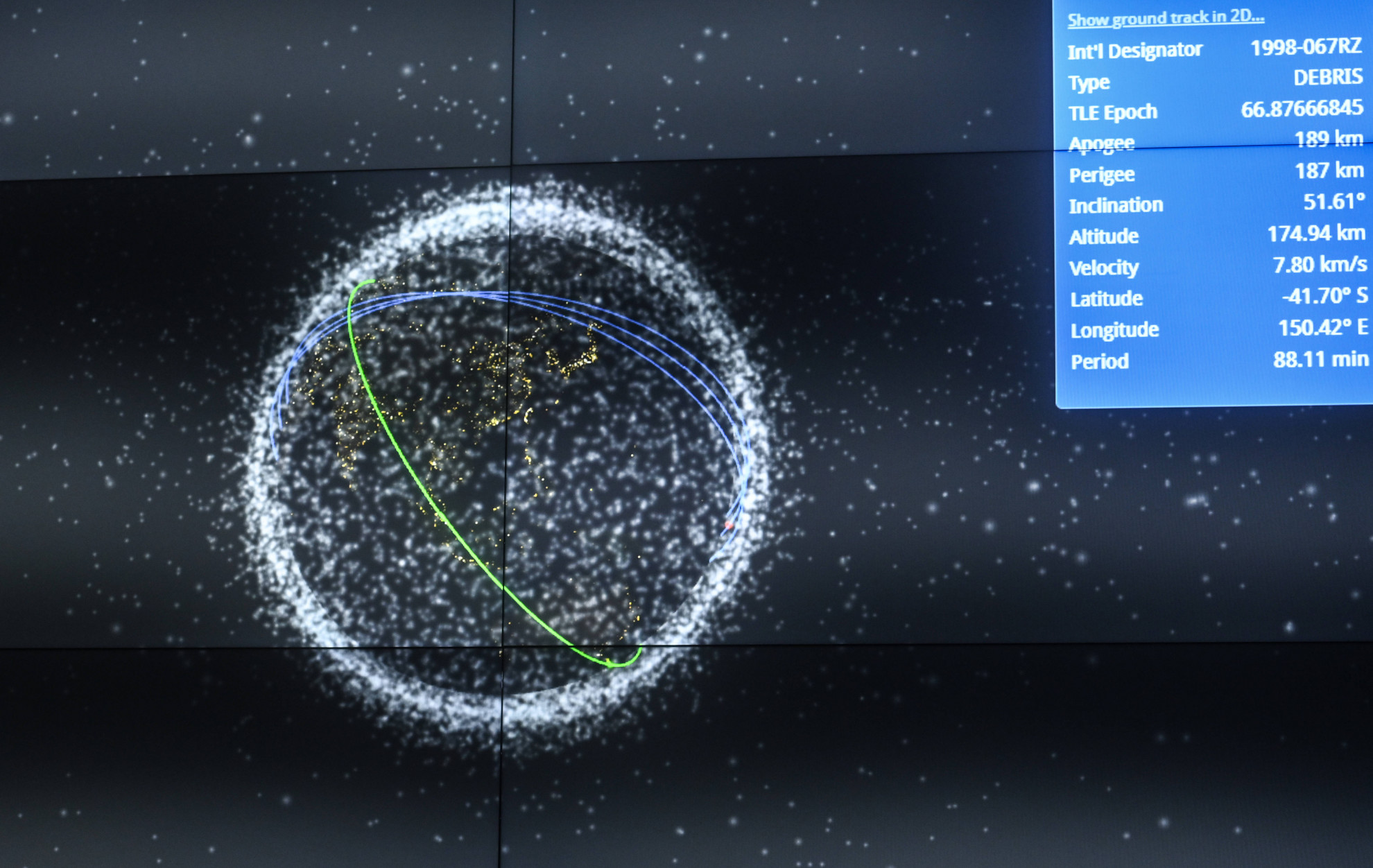

ImagoLo Spazio come discarica orbitante – L'incremento delle missioni spaziali ha portato con sé, oltre ai tanti risvolti scientifici positivi, anche un aumento esponenziale dei cosiddetti detriti spaziali, ossia tutti quegli oggetti creati dall'uomo, e non più utili ad esso, che orbitano attorno alla Terra, come frammenti di satelliti, pezzi di veicoli spaziali, materiale espulso dai razzi, polveri e frammenti di vernice.

Nel proprio rapporto sui detriti spaziali l'Esa, l'Agenzia Spaziale Europea, ha stimato che nel 2024 vi fossero più di trenta mila oggetti orbitanti nell'atmosfera spaziale, di cui più di nove mila ancora attivi. Si stima inoltre che gli oggetti di dimensioni superiori ad un centimetro sia più di un milione, con oltre ventisei mila oggetti di dimensioni superiori ai dieci centimetri. I detriti presenti nelle orbite più basse rientrano rapidamente nell'atmosfera e, nella maggior parte dei casi, si incendiano, distruggendosi prima di toccare il suolo.

Ma vi sono dei detriti lanciati ad altitudini più elevate, oltre i trentasei mila chilometri di quota, che possono continuare ad orbitare intorno alla Terra per centinaia, se non migliaia, di anni.

Il paradosso dell’orbita utile – l sito della Nasa viene detto che l'orbita terrestre bassa «è una discarica spaziale orbitale», inquinata da milioni di pezzi di detriti spaziali che possono raggiungere «una velocità di diciotto mila miglia all'ora, quasi sette volte più veloce di un proiettile». È proprio a causa della velocità e del volume di tali detriti che viene «messa a serio rischio la sicurezza delle persone e delle cose nello Spazio e sulla Terra». Sempre secondo la Nasa, la distruzione deliberata della navicella spaziale cinese Fengyun-1C nel 2007, e la collisione accidentale di un veicolo spaziale americano e russo nel 2009, hanno incrementato il quantitativo di 'spazzatura spaziale' di circa il 70%, aumentando il rischio di collisione per i veicoli spaziali che operano nell'orbita terrestre bassa.

La relativa vicinanza di quest'ultima con la superficie terrestre l'ha resa particolarmente interessante per tutta una serie di attività scientifiche e tecnologiche, come l'osservazione della Terra o le previsioni meteorologiche, oltre che per le reti satellitari. Anche la Stazione Spaziale Internazionale e la stazione cinese Tiangong sono presenti nell'orbita terrestre bassa, con il conseguente aumento del numero dei detriti collegati a queste attività.

Rischio di collisione - La presenza di un tale quantitativo di detriti aumenta il rischio di collisioni di questi ultimi con i satelliti presenti in orbita che, a loro volta, continuando a frantumarsi innescherebbero una reazione a catena di collisioni nota come "sindrome di Kessler". Si tratta di una previsione operata nel 1978 dal consulente statunitense della Nasa Donald J. Kessler, secondo la quale il volume dei detriti spaziali presenti nell'orbita bassa è destinato a diventare così elevato da creare una serie di collisioni che, creando a loro volta nuove frantumazioni, renderebbero impossibile l'esplorazione spaziale e l'uso dei satelliti artificiali per molte generazioni.

Un team di ricercatori del Mit ha simulato diversi scenari legati al cambiamento climatico e alla sindrome di Kessler, stabilendo che, nel caso continuasse ad aumentare l'emissione di gas serra, il quantitativo di satelliti ospitati in sicurezza fra i duecento e i mille chilometri di quota dovrebbe essere ridotto del 50 o 60%. Secondo i ricercatori, se tale quantitativo dei satelliti venisse superato, anche solo in una regione limitata dell'orbita terrestre, si andrebbe incontro ad una “instabilità incontrollata” che provocherebbe, a sua volta, la catena di collisioni ipotizzata da Kessler. Tale previsione è stata confermata da molti altri studi, come quello condotto dagli economisti Akhil Rao e Giacomo Rondina, riportato dalla Bbc, che hanno ipotizzato il verificarsi di una sindrome di Kessler nel 2048, data che potrebbe essere anticipata al 2035 se i lanci spaziali dovessero aumentare ancora più velocemente di quanto non stia già accadendo.

Imago

ImagoSpazzini spaziali – L'esigenza di limitare il quantitativo dei detriti spaziali, e di rimuovere quelli già esistenti, è diventata una priorità, e sono diversi i progetti al vaglio degli esperti per poter raggiungere i migliori risultati sul campo. Nel 2020, l'Esa, con otto Stati membri, ha firmato un contratto del valore di ottantasei milioni di euro con un team industriale, guidata dalla start-up svizzera ClearSpace, per realizzare la prima missione attiva di rimozione dei detriti spaziali. Il primo obiettivo è la cattura della parte superiore di un adattatore VeSPA, utilizzato come lanciatore del razzo europeo Vega nel 2013.

Si tratta di una parte conica del peso di centododici chilogrammi e dalle dimensioni simili a quelle di un piccolo satellite. Il progetto prevede la cattura del detrito attraverso l'utilizzo di quattro bracci robotici, per poi essere deorbitati entrambi bruciando negli strati più densi dell'atmosfera terrestre. E' di pochi giorni fa, la notizia che tale sistema di cattura robotica del veicolo spaziale abbia superato i test meccanici previsti per dimostrare la resistenza dello stesso ai duri carichi di lancio.

Inoltre gli algoritmi di elaborazione delle immagini sviluppati da ClearSpace sono stati testati in un ambiente realistico, dimostrando la capacità del sistema di rilevare e tracciare con precisione i detriti spaziali. Anche la Nasa, dal canto suo, sta monitorando con attenzione tale problematica e, di recente, ha pubblicato un report di analisi dei possibili costi e benefici della rimozione dei detriti spaziali dall'orbita terrestre, preventivando l'utilizzo di una sorta di rimorchiatori spaziali o di laser per spingere i rottami fuori dalla stessa. Secondo quanto stimato dalla Nasa, se si riuscisse a rimuovere cento mila pezzi di detriti di piccole dimensioni, si potrebbero evitare danni per ventitré milioni di dollari e liberare l'orbita terrestre in meno di dieci anni.

.

Imago

Imago«C'è ancora molto da fare» - La consapevolezza della dannosità ambientale e della pericolosità della cosiddetta "spazzatura spaziale" sta spingendo sempre più gli organismi preposti a proporre delle soluzioni concrete per risolvere tale problema. L'Agenzia Spaziale Europea, come visto, sta predisponendo la prima missione in campo, oltre ad aver adottato un documento che prevede degli obiettivi specifici da raggiungersi entro il 2030, mentre l'Agenzia spaziale del Regno Unito ha annunciato che la sostenibilità spaziale rientrerà tra le priorità delle azioni del Governo.

Nel 2022, inoltre, l'Agenzia statunitense della Regolamentazione delle Comunicazioni, la Federal Comunications Commission, ha imposto nuove regole per obbligare le società di telecomunicazioni a smaltire attivamente i propri veicoli spaziali in disuso, piuttosto che lasciarli orbitare per decenni, e lo stesso dicasi per la Federal Aviation Administration che ha proposto una norma per vincolare le compagnie spaziali a smaltire gli stadi superiori dei razzi lanciati in orbita.

Sono sicuramente delle ottime iniziative, ma il problema dei detriti spaziali incombe sempre più preoccupante, ed una soluzione definitiva sembra lontana dall'essere disponibile. Come detto da Aaron Boley, scienziato planetario della British Columbia University, «la rimozione attiva dei detriti non può essere usata come una panacea». Secondo Boley, infatti, «c'è ancora molto lavoro da fare» dato che «è impossibile ripulire il pianeta se le persone continuano ad inquinare e a lasciare in orbita altra spazzatura».

Imago

ImagoAppendice 1

Gallery

Imago

Imago Imago

Imago Imago

Imago Imago

Imago